Ainé.e.s rime avec santé ?

L’ ainé·e·s est une notion subjective, qu’il convient d’appréhender comme telle. Ne sont ainé·e·s que les personnes plus âgées que nous. En fonction du Nous dont il est question, les ainé·e·s ne réfèrent donc pas aux mêmes tranches de la population. Lorsque nous nous plaçons dans la population active, nous considérons tout retraités comme notre ainé·e·s.

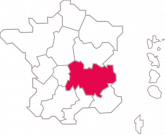

Un stéréotype tenace de notre société désigne les ainé·e·s comme un public dépendant et fragile, voire en mauvaise santé. C’est vrai d’une partie des ainé·e·s, mais c’est loin d’être la norme ! Entre la moyenne des retraité·e·s et une personne impotente, il y a un monde. Plus encore, l’âge à lui seul ne permet pas de qualifier le degré de dépendance : en 2014, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 6,3% des séniors vivant à domicile sont en perte d’autonomie1, ce qui correspond à la moyenne nationale, et suppose qu’une écrasante majorité des séniors n’est pas en perte d’autonomie.

Dépendance et lien social

Pour autant, l’inclusion des ainé·e·s passe notamment par l’anticipation de la dépendance. Pour cela, le lien social est un outil puissant. Plus on maintient un lien social fort, moins les ainé·e·s risquent de vivre l’isolement et la dégradation de leurs capacités. Bâtir un lien social fort dès aujourd’hui, c’est répondre aux problèmes de demain. Pour faire perdurer le lien social, tous les prétextes sont bons : culture, sport, cuisine, ou échanger autour d’un café. L’un des risques avec les publics sortis de l’emploi, c’est de ne pas leur proposer de lieu de sociabilisation. Comme le reste de la population, leurs centres d’intérêt sont variés, et tout projet est envisageable. Un levier pour entretenir le lien social est de faciliter l’intermédiation entre les publics ainé·e·s et les associations. Les chiffres de l’engagement associatif sont parlants : en 2013, ce sont 43% des 65 ans et plus qui sont membres d’au moins une association2. Il existe un désir des ainé·e·s de participer à des activités et de continuer à faire partie de la vie économique de la société, qui peut être facilité par une intermédiation entre publics ainé·e·s et associations.

L’économie au service du social

En plus des associations, il y a un besoin de fédérer les nombreux acteurs du bien vieillir, pour assurer la continuité dans les parcours des ainé·e·s, ce qui demande un effort d’adaptation, en fonction des différents profils du public ainé·e·s. Une partie du public vit dans des conditions précaires, tandis que d’autres sont propriétaires d’un logement salubre : leurs accompagnements ne s’envisagent pas de la même façon. Pour les ainé·e·s propriétaires, le logement peut être une excuse créatrice de lien social. Le viager, perçu comme un comportement prédatoire, peut s’avérer un vecteur de lutte contre l’isolement des séniors, en plus de s’opposer aux logiques spéculatives du marché de l’immobilier. Mettre l’échange économique au service du lien social, c’est la logique qui sous-tend le viager solidaire, et qui pourrait inspirer d’autres initiatives du bien vieillir.

Néanmoins, un problème perdure : comment atteindre les ainé·e·s les plus isolé·e·s, celles et ceux qui ne sortent pas de chez eux·elles, et qui demeurent invisibles même dans les enquêtes statistiques ?

Pour aller plus loin

Lectures :

-

Santé Publique France « Promouvoir la participation sociale des personnes âgées »

-

BOURDAIRE-MIGNOT Camille, GRÛNDLER Tatiana. « Une société inclusive pour les personnes âgées : mirage et désillusions ». La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, 8 novembre 2021.

-

NGATCHA-RIBERT Laëtitia, SIMZAC Anne-Bérénice, MOULAERT Thibauld, « Société inclusive et vieillissement : discours, pratiques et controverses ». Gérontologie et société 44 / 167, no 1 (2022): 1121.

1 INSEE, « La part de seniors à domicile en situation de perte d’autonomie varie d’une région à l’autre - Insee Focus - 115 ».

2 INSEE, « Trente ans de vie associative - Insee Première - 1580 ».