L’inclusion est un procédé singulier qu’il faut décliner au pluriel

Les publics exclus sont nombreux, et subissent l’exclusion pour différentes raisons, qui parfois se cumulent et se renforcent les unes les autres. C’est autant de spécificités qui font que les moyens déployés pour œuvrer à l’inclusion d’un public ne correspondent pas forcément à d’autres publics. Quand on parle de publics exclus, on peut parler de sans-abris, d’ancien·ne·s détenu·e·s, de personnes porteuses de troubles de santé mentale, de travailleur·euse·s du sexe… Autant de situations qui soulèvent des enjeux différents les uns des autres. Avant toute chose, il faut donc questionner notre vision de l’exclusion, et chercher à saisir les différents facteurs d’exclusion.

Pour cela, un filtre essentiel a appliqué à notre vision est celui des facteurs discriminatoires : genre, orientation sexuelle, origine ethnique, apparence physique, âge, être porteur·euse de handicap, religion, nationalité, situation économique, langue… C’est autant de facteurs, souvent discriminatoires, qui peuvent mener à une situation d’exclusion, et nécessiter des adaptations dans la construction de l’accompagnement. Comme il n’y a pas un profil d’exclu, on ne peut pas concevoir l’accompagnement, l’aide ou l’accueil de la même façon. Par exemple, les bains douches de Paris accueillent 90% d’hommes et 10% de femmes en 20211, tandis que le dernier recensement des publics en situation de rue en 2012 estimait à environ 60% d’hommes et 40% de femmes2. De plus, les femmes sans domicile sont en moyenne plus victimes d’agression et d’actes de violence que les hommes3. Le genre est une variable qui nécessite de questionner et adapter l’accompagnement. La situation économique ou l’origine ethnique peuvent être autant d’éléments influant sur la (ré)insertion professionnelle des publics sortis de prison. Quels que soient les individus exclus que nous cherchons à accompagner, il nous faut identifier les différents facteurs qui peuvent compliquer leurs parcours, et construire un accompagnement en fonction, sous peine d’invisibiliser de nombreux publics sont invisibilisés.

L’inclusion passe par l’indépendance et la confiance

Œuvrer à la (ré)inertion, c’est aussi adopter de nouvelles approches permettant d'accompagner les personnes bénéficiaires à se responsabiliser, à devenir maîtres de leurs choix plutôt que de les faire pour elles, pour qu’elles gagnent en confiance, en pouvoir d’agir et en indépendance. Si l’accompagnement est ascendant, il risque de maintenir les personnes dans une forme de dépendance, et une posture de redevance. Pour éviter cet écueil, il faut inclure au maximum les individu·e·s, faire avec eux et pas juste pour eux.

Pour construire un accompagnement pertinent, les pair·e·s représentent des partenaires clés. Celles et ceux ayant vécu des expériences similaires, porteur·euse·s du même traumatisme qui les marque et favorise la création d’une confiance primordiale à l’accompagnement. Les conditions d’émergence et de continuité de la confiance peuvent aussi être créées par les particuliers, acteurs de l’ESS, agents ou élu·e·s des collectivités territoriales. Pour cela, il nous faut nous coordonner pour assurer la continuité du bâton de confiance. La confiance est comme un bâton de relais, qu’il faut s’assurer de bien transmettre d’une main à l’autre. Travailler à la pérennité de la relation entre interlocuteur·ice·s et les publics est un moyen de construire cette continuité, de construire la confiance. Sinon, à chaque nouvelle interaction, il nous faut déployer beaucoup de temps et d'énergie à reconstruire la confiance, ce qui est usant et fatiguant pour tout le monde. Particulièrement pour les publics, qui peuvent se trouver découragés et se sentir peu considérés. Il nous faut rester attentifs, collectivement, pour ne pas considérer les personnes accompagnées comme des flux mais bien des humains.

L’inclusion par le lien social

De même, c’est essentiel d’assurer des conditions matérielles d’existence permettant de vivre avec dignité, mais il ne faut pas négliger l’importance du lien social. C’est ce lien qui nous intègre à la société, qui réduit l’écart entre Je et Eux, pour nous rassembler autour d’un Nous. Pour tisser ce lien social, l’entretenir et le stimuler, tous les prétextes sont bons : la cuisine, le sport, la culture… Dans nos vies de tous les jours, nous nous intégrons principalement à des groupes sociaux et créons des relations à travers nos hobbies, nos loisirs et nos intérêts. Il est rare que nous développions des liens sociaux uniquement sur un rapport de besoin et d’entraide. Des contextes purement conviviaux sont nécessaires pour créer de la connivence entre les individu·e·s.

Sortir de l’exclusion n’est pas qu’une question de bonne volonté. Les situations de toutes ne sont pas égales, nous ne pouvons donc pas les aider de la même façon. Réfléchir ensemble sur nos méthodes d’accompagnement et le parcours qu’elles créent est primordial.

L’inclusion est bénéfique pour l’intérêt général. Elle améliore la qualité de vie de la société entière, stimule l'innovation et favorise la collaboration et la compréhension mutuelle pour toustes.

Point définition :

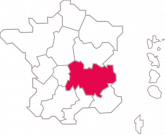

Le terme sans domicile fixe englobe toutes les personnes qui n’ont pas de logement autonome clairement identifié. C’est donc les personnes en structure d’accueil et les sans-abri. Dans les enquêtes, on considère qu’un sans-abri c’est une « personne interrogée qui a passé la nuit précédente hors d’un lieu destiné à l’habitation »4. Donc une personne sans abri est sans domicile, mais une personne sans domicile n’est pas sans abri si elle bénéficie d’un hébergement en structure d’accueil. En 2020, c’est environ 300 000 sans domicile fixe en France5, dont environ 180 000 personnes hébergées.

Pour aller plus loin

Lectures :

-

MESSICA Fabienne (Ligue des Droits de l’Homme). « Féminismes et antiracismes : en question ». Décembre 2018.

-

Amnesty International Belgique. « Intersectionnalité et violences sexuelles ». 4 mars 2020.

Vidéos :

-

ENTOURAGE, « Le sport vu par le comité de la rue »

-

FRANCE DIVERSITE MEDIA, « Vers une réinsertion durable d'anciens prisonniers - Au cœur du sujet associatif #13 »

-

LA CLOCHE, « Casting Paul »

Podcast :

-

SALZMANN Coline. Podcast Foló, dans lequel des personnes sorties de prison racontent leurs parcours pour retrouver une place dans la société.

1 LEVY-VROELANT Claire, BONY Lucie. « Les bains-douches de Paris : une enquête sur les lieux et leurs usages », INED.

2 INSEE. « L’hébergement des sans-domicile en 2012 - Insee Première - 1455 ».

3 INSEE. « Davantage de victimes de vol ou d’agression parmi les sans-domicile - Insee Focus - 44 ».

4LEGAL Anne (DRESS). « Le recours aux prestations et services de protection sociale des personnes sans domicile ». 2015.

5 Fondation Abbé Pierre. « L’état du mal logement en France 2022 – Rapport Annuel 27 »

6 Le Blog de l’INSEE. « Connaître les personnes sans domicile est encore plus important que les dénombrer », 13 avril 2021.