Quelques définitions pour mieux comprendre le sujet :

-

Un bio déchet, c’est un matériau biologique qu’on a l’habitude de jeter alors qu’il a encore quelque chose à nous offrir. A l’échelle individuelle, on peut imaginer des fans de radis, des peaux de patate ou des restes qu’on aurait pu transformer en gratin plutôt que de les jeter… A l’échelle collective, ça peut être des kilos d’invendus alimentaires en grande surface, qui peuvent encore être valoriser quand bien même ils périment le jour même, ou les plateaux repas d’un traiteur.

-

Le tri alimentaire, c’est les efforts individuels d’un individu ou d’un petit groupe pour réduire sa propre production de bio déchet.

-

L’antigaspi, c’est les efforts collectifs de plusieurs acteurs de la filière alimentation pour systématiquement réduire la production de bio déchet.

-

Le don alimentaire, c’est du don de denrées alimentaires, que ce soit des plats déjà préparés ou des ingrédients à cuisiner

Au cœur de l'alimentation : l'agriculture

Manger mieux, c’est une réflexion qui démarre dans les champs, loin des villes, qui passe par nos assiettes, et que nous devons prolonger jusqu’à nos poubelles et nos composts pour repenser ce qu’est un déchet alimentaire.

Partir des champs

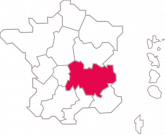

Dans la Ville de Lyon comme dans toutes les grandes villes, nous vivons loin du vivant et du cycle des saisons. Combien d’entre nous sauraient faire pousser la moitié de ce qu’il y a dans nos assiettes ? Où même dire d’où viennent les produits qu’ils consomment couramment ? Le mieux manger ne s’envisage pas sans réflexion sur la production. La première étape pour manger mieux, c’est de produire mieux : favoriser la production locale plutôt que l’importation, l’agriculture biologique plutôt que conventionnelle, des formes d’organisation de la production plus justes envers les agriculteurs. La résilience alimentaire, via une agriculture biologique, agroécologique, locale, plus raisonnée favorise cette démarche et la rend d’autant plus intéressant. Plus les chocs extérieurs augmentent les coûts de l’agriculture conventionnelle, plus le besoin de trouver des alternatives viables grandit. Cela nous permet de soulever des enjeux primordiaux : qu’est-ce que nous voulons manger, des produits frais et cultivés sans intrants chimiques ou des patates au glyphosate ? À quel prix ? Et quelles conditions de vie pour les personnes qui produisent notre alimentation ?

Passer par l'assiette...

Mais pour cela, il ne suffit pas de questionner la production, il nous faut nous intéresser aux mangeur·euse·s. Nous préférons le terme de mangeur·euse·s car il nous implique toutes et tous, indépendamment de la manière dont nous obtenons ce que nous mangeons. Que nous soyons consommateur·ice·s d’une surface de grande distribution ou d’une épicerie solidaire, bénéficiaire de don alimentaire ou glaneur·euse·s, nous sommes tous des mangeur·euse·s, qu’il convient de sensibiliser aux enjeux alimentaires : production, condition de vie des producteurs, distribution, santé, possibilité d’accès à l’alimentation etc… Il s’agit de porter une volonté ascendante. La justice alimentaire ne peut pas se faire sans l’implication des publics, et quand on parle uniquement d’accessibilité à l’alimentation, on oublie l’implication citoyenne. On risque de tomber dans une démarche descendante. Permettre la montée en pouvoir des individu·e·s est crucial, sans uniquement faire reposer sur les mangeur·euse·s le poids de « bien manger ». Nous ne sommes pas toustes égaux face à l’alimentation. Horaires de travail contraignant, enfants à charge, revenus faibles, sont autant de facteurs qui viennent compliquer l’accès à une alimentation de qualité et qui ne dépendent pas du bon vouloir des individu·e·s. Alors, il convient d’œuvrer pour que le cadre législatif évolue et favorise une alimentation saine et durable pour toutes et tous.

Il nous faut bien saisir l’aspect systémique de l’alimentation. Tous ces acteurs interagissent les uns avec les autres pour former un système, et n’importe quelle action dans une partie du système entraîne des réactions d’autre part. Ce système, dense et complexe, ne s’arrête pas là. Il comprend aussi les restaurateur·ice·s, traiteur·euse·s, transporteur·euse·s, vendeur·euse·s et revendeur·euse·s de tailles diverses… Et toutes et tous gagneraient à être formé·e·s et incité·e·s à déployer des pratiques anti-gaspillage, en produisant moins, mieux, ou en entamant des démarches de compostage à grande échelle. Nous avons tendance à véhiculer une vision du don comme plus contraignant que ce qu’il n’est vraiment. Pour les professionnels, il suffit de contacter une association de récupération, et d’avoir bien respecter les mêmes normes sanitaires qu’ils sont habituellement tenus de respecter. En parallèle, ces efforts doivent s’accompagner d’une sensibilisation des individu·e·s, pour que nous prenions conscience de la valeur économique et de l’impact écologique de ce que nous produisons, d’autant plus quand nous ne le mangeons pas. Par exemple, un kilo de bœuf jeté représente environ 15 000 L d’eau gaspillés1.

On ne peut pas manger mieux sans produire mieux. On ne peut pas produire mieux sans augmenter le degré d’implication et de compréhension de tous les acteurs de la filière. Les synergies sont à créer : il faut sortir de ce qui existe déjà pour mettre en place un système alimentaire durable, souhaitable et résilient.

Pour aller plus loin :

Lecture

-

Interview de Séverine Saleilles « Quelle justice alimentaire pour demain ? » sur Pop'Sciences Mag

Vidéo :

-

Pop’Sciences Mag. « Quelle justice alimentaire pour demain ? »

Podcast :

-

Manger, l’épisode « Est-ce que ça coute vraiment cher de bien manger ? »

-

Sur le grill d’Ecotable

1 MEKONNEN Mesfin, GERBEN-LEENES Winnie « The Water Footprint of Global Food Production ». 2020.